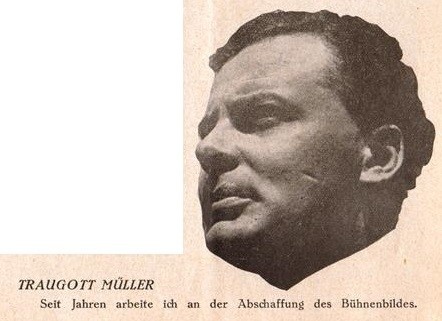

Der Bestand Traugott Müller (1895-1944) am Institut für Theaterwissenschaft von Martha Pflug-Grunenberg M.A.

Der digitalisierte Teilnachlass des Bühnenbildners Traugott Müller im Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin umfasst 636 Objekte. Dabei handelt es sich um 248 Bühnenbildentwürfe, 182 Blätter mit Kostümentwürfen, 20 Architekturentwürfe, 1 Plakat und zahlreiche Szenen- und Bühnenbildfotografien, die Traugott Müller noch zu Lebzeiten als Dokumentation seiner Arbeit gesammelt hat.

Mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Rechtefragen wurde nur ein Teil der Fotosammlung mit aufgenommen. Die getroffene Auswahl dokumentiert die Umsetzung der Entwürfe und gewährt einen Einblick in die gesamtkünstlerische Entwicklung Müllers. Der Bestand verfügt zudem über eine umfangreiche Kritikensammlung, die ebenfalls zahlreiche ansonsten nicht dokumentierte Arbeiten betrifft, die im Rahmen dieses Projektes nicht mit berücksichtigt werden konnten.

Dem Nutzer dieser Homepage wird auffallen, dass es sich hier um einen sehr heterogenen Bestand handelt, der ein einzigartiges Zeugnis der Berliner Theater- und Zeitgeschichte darstellt.

Traugott Müller wurde 1895 in Düren geboren. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für Musik, Theater und Kunst und begann, nach einer Lehre, 1914 ein Studium an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule. Dort setzte er sich insbesondere intensiv mit Bühnenbildern auseinander. Nach einer Unterbrechung wegen seines Kriegseinsatzes von 1914-1918, schloss er dort vermutlich 1920 sein Studium ab. Er heiratete seine Kommilitonin Lotte Frankenberg und lebte mit ihr in Düsseldorf Dort verdiente er sein Geld als Statist, Sänger, Conferencier und Clown und fertigte auch weiterhin Bühnenbildentwürfe, auch wenn die Aufträge vermutlich ausblieben.

(Vgl. hierzu und zu anderen biografischen Details aus familiengeschichtlicher Perspektive: Traugott R. Müller: Traugott Müller 1895-1944. Bühnenbildner des großen Raumes. Berlin 1923-1944. Die Blaue Eule, Essen 2002)

Im Bestand seines Nachlasses an der Freien Universität Berlin sind 64 Bühnenbild- und Kostümentwürfe aus der Zeit zwischen 1914-1923 erhalten. Viele der Entwürfe sind datiert auf das Jahr 1919 („Hamlet“, „Peer Gynt“, „Salome“). Ob es sich hierbei um erste Versuche, sich als Bühnenbildner zu betätigen oder um eine Art Abschlussarbeit handelt, ist offen.

1920 waren in der Düsseldorfer Ausstellung der Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland" neben einem Gemälde auch Bühnenbildentwürfe Müllers in der Abteilung „Baukunst" zu sehen, darunter mehrere zu „Perikles", wobei es sich vermutlich um die im Berliner Nachlass erhaltenen Blätter handelt. (Vgl. T.R. Müller, S. 28).

Typisch für Traugott Müllers Arbeiten aus dieser Zeit ist eine kontrastreiche Farbgebung und expressive Formgestaltung. Bezüge zu Bühnenbildern des russischen Konstruktivismus (z.B. Alexander Wesnin und Alexandra Exter) und zum deutschen Expressionismus sind deutlich. Er schafft somit ganz im Sinne Tairoffs eine „Szenische Atmosphäre“. Auch zahlreiche seiner Kostümentwürfe aus dieser Zeit sind stark vom Expressionismus geprägt und wirken wie ein eigenständiges Bild an sich und nicht wie bloße Entwürfe für mehrere Kostüme auf einem Blatt.

Insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg fand auch auf der Theaterbühne ein Umbruch und eine Suche nach neuen Formen statt. Viele Regisseure des frühen 20. Jahrhunderts sahen in den Bildenden Künstlern ein Potenzial, neue Sichtweisen und Ausdrucksformen auf die Bühne zu bringen. Traugott Müller reihte sich mit seinen Entwürfen in die in dieser Zeit stattfindenden Neuerungen im Theater ein.

Die meisten im Bestand erhaltenen Bühnenbildentwürfe wurden von Müller selbst, oftmals mit dunkler Pappe, passepartouriert. Vermutlich, um ihnen eine Art Bühnenrahmen zu geben (man sieht gelegentlich auch den Souffleurkasten angedeutet) und ihre Wirkung, später als beleuchtetes Bühnenbild, damit hervorzuheben.

1920 schuf er sein erstes Bühnenbild für eine Aufführung von Hugo von Hofmannsthals „Der Tor und der Tod“ in einem Gartenlokal in Düsseldorf (dazu sind bislang keine Entwürfe bekannt), doch weitere Aufträge blieben aus, so dass er 1923 in die damalige Theatermetropole Berlin zog. Die in den folgenden 20 Jahren, im Zusammenhang mit 136 Theaterproduktionen entstandenen Bühnenbilder Traugott Müllers, zeigen das kreative Zusammenwirken zwischen Bühnenbildner und Regisseur, Autor, Schauspieler und Fotograf.

Die ersten realisierten Bühnenbildentwürfe von Traugott Müller aus dem Bestand der Freien Universität Berlin sind zwei Blätter zu „Professor Klenow“ von Karen Bramson (IfT_TM_66_G) für die Comedia Valetti/Die Rampe, Berlin vom Januar 1924. Sie zeigen deutlich die expressive Farbigkeit und Formgebung aus Traugott Müllers Frühwerk. Sie sind mehr Szenen- als reine Bühnenbildentwürfe und zeigen die typische Farb- und Formgebung Traugott Müllers in dieser Zeit.

Darauf sollten, bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten, Bühnenbilder und Kostüme für 37 Produktionen für Regisseure wie Erwin Piscator, Leopold Jessner, Berthold Viertel, Victor Barnowsky, Alexander Granowski, Moritz Seeler und Leopold Lindtberg entstehen.

Das erste große Engagement für ein Bühnenbild bekam Traugott Müller für „Segel am Horizont“ 1924 unter der Regie Erwin Piscators. Die erhaltenen Bühnenbildentwürfe für „Segel am Horizont" sind filigran und weisen deutlich auf die verwendete Drehbühne hin. Eine Beteiligung an der Wiederaufnahme von Strindbergs „Wetterleuchten" mit Albert Bassermann am Deutschen Theater 1924, die vielfach kolportiert wird, lässt sich dagegen nicht nachweisen. Entsprechende Fotos sind offenbar irrtümlich aus dem Bassermann- in den Müller-Nachlass geraten.

Bis zu Piscators Umzug in die Sowjetunion 1931, arbeiteten dieser und Müller in sieben Produktionen zusammen. Unter der Verwendung von beweglichen Bühnenelementen, der Segment-Globusbühne, mehrere Etagen und Film- und Standbild-Projektionen im Bühnenbild verbunden mit einem prägnanten Spiel der Darsteller, schufen sie ein Gesamtkunstwerk – die Piscator-Bühne. Seine eigene Entwicklung in diesem Arbeitszusammenhang beschrieb Müller 1928 im Programmheft zu "Konjunktur".

1925 folgte aber zunächst Shaws „Gier unter Ulmen“ im Lessing-Theater Berlin unter der Regie von Berthold Viertel. Ohnehin fällt auf, dass Müller stets um Vielseitigkeit bemüht blieb, gerne für verschiedene Häuser parallel, oder auch für Freilichttheaterproduktionen arbeitete, auch als er später eine feste Anstellung am Staatstheater gefunden hatte.

Vermutlich lernte Traugott Müller bei den Arbeiten an „Gier unter Ulmen" Lothar Müthel kennen, der den Eben Cabot spielte. Müthel mag 1933 dazu beigetragen haben, dass Traugott Müller weiter beschäftigt wurde und unter seiner Regie verwirklichte er 15 Bühnenbilder.

Zu „Gier unter Ulmen“ sind drei Bühnenbild- und ein Blatt mit Kostümentwürfen erhalten. Die Kostümentwürfe unterscheiden sich deutlich von denen aus den früheren Jahren und wirken nun „realisierbar“. Die Entwürfe der Bühnenbilder sind noch großflächig in Tempera ausgeführt. Der Zuschauer soll Einblick in das Farmhaus erhalten und die Szenen die sich dort abspielen. Bereits hier wird seine spätere Arbeitsweise deutlich und die Simultanbühne wird zu einem der wichtigsten Elemente der Müllerschen Bühnengestaltung. Das aufgeschnittene Gebäude wird Traugott Müller immer wieder in seinen Bühnenbildern der 1920er Jahre verwenden, so z.B. in „Segel am Horizont“ (1925), „Fegefeuer in Ingolstadt“ (1926), „Hoppla, wir leben!“ (1927) oder „Menschen wie du und ich“ (1929).

Die Entwürfe zu „Herodes und Mariamne“, 1926 unter der Regie von Leopold Jessner am Staatlichen Schauspielhaus realisiert, zeigen auch eine klare expressive Ästhetik. Die Bühnenarchitektur scheint aus schlichten weißen Formelementen zusammengesetzt zu sein. Der Bühnenboden ist leicht schräg und rückt damit eine, von Traugott Müller gerne als gestalterisches Element verwendete Liege, in den Vordergrund.

Auf eine Kritik Alfred Kerrs 1927 zu der Inszenierung von „Rasputin, die Romanows, der Krieg und das Volk, das gegen sie aufstand“, antwortete Traugott Müller im Januar 1928 mit einem Beitrag für „Die Scene (Blätter für Bühnenkunst)“, 18. Jg., 1928 S. 10-12, mit dem Titel "Über meinen jetzigen Beruf" . Hier schreibt er: „Ein Theater, in dem sich die Sprengung der Guckkastenbühne nicht durch die Konzession an das unzulänglich-gegebene vollzieht, sondern ein Theater mit allen technischen Vorbedingungen zum neuen Theatererlebnis, in dem Erfindungen und Politik, Film, Sport Radio usw. dramatisches Moment werden. Eine Apparatur, in der der Schauspieler sich wieder zu seiner Aufgabe, der erste Mittler des Theaterlebens zu sein, durchsetzen wird.“ Gedanken, die sich Traugott Müller schon 1926 gemacht haben wird, vergleicht man diese Aussage mit seinem „Sporttheaterentwurf“. Seine Architekturentwürfe „Sporttheater“ (ca. 1926) und „Umbauprojekt für ein Theater“ (ca. 1931) zeigen Traugott Müllers Interesse an Film und Theater und der Verbindung von diesen beiden. Das Sporttheater war wahrscheinlich als Ort der Unterhaltung gedacht, um Sport, Kino und Theater (vermutlich auch mit Film-Projektionen) in einem Raum zusammenbringen.

Das „Umbauprojekt für ein Theater“ von 1931 erinnert an das „Totaltheater" von Walter Gropius für Erwin Piscator, 1927. Es birgt die Möglichkeiten von Projektionen und einer beweglichen Bühne – und wirkt, ähnlich wie Gropius' Entwurf, wie eine Fortsetzung der Segment-Globus-Bühne.

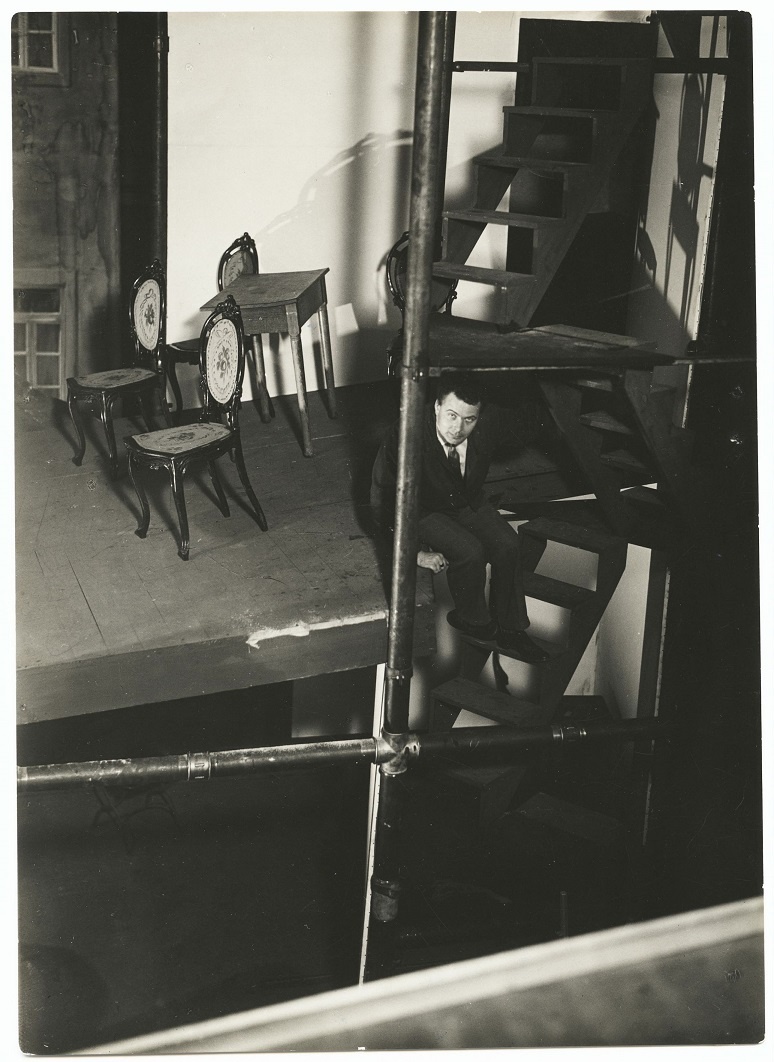

1928 wurde Leo Lanias „Konjunktur“ am Lessing-Theater Berlin uraufgeführt. Die erhaltenen Fotografien der Bühnenbilder zeigen Bohrtürme und ein Gebäude aus rohem Holz sowie den Einsatz von mehreren Automobilen und einem lebendigen Esel. Traugott Müller selbst verweist in seinem Text aus dem Programmheft (s.o.) auf die Verwendung „[...] reinen Material[s] (Wellblech, karboliniertes und frisches Holz, Maschendraht, Dachpappe u.a.), Filmprojektion und Zweckgerüst bilden Mittel einer Theaterapparatur, die die Dekoration überwindet (Abschaffung des Bühnenbildes).“ Außerdem trug er bei der Inszenierung, laut Elfriede Liebthal, ein Chanson mit der Musik von Kurt Weill vor (vgl. T.R. Müller, S. 61 und 63).

Für „Der Streit um den Sergeanten Grischa“, 1930 unter der Regie von Alexis Granowsky, schuf Müller zusammen mit George Grosz die Bühnenbilder und Kostüme. Der im Bestand erhaltene, bisher unbekannte Bühnenbildentwurf von George Grosz, konnte im Rahmen des Projekts Grosz gesichert zugeordnet werden. Vermutlich gelangte das Blatt bereits während der damailgen Zusammenarbeit in den heutigen Nachlass Müllers. Herbert Ihering schreibt im „Berliner Börsencourier“ vom 01.04.1930: „Was an dieser Aufführung George Grosz geleistet hat, wird mir immer ein Rätsel bleiben. (Ich nehme an, die guten Büroräume und Telefonzentralen.) Weniger zweifelhaft scheint der Beitrag Traugott Müllers zu sein: die stillose Durcheinandermengung jeden Dekorationsplunders, den abzuschaffen er nach seinen eigenen Worten früher auszog.“

1932 sind drei Zusammenarbeiten mit Leopold Lindtberg belegt, wobei sich nur zwei Bühnenbildentwürfe zu „Haifische“ im Bestand befinden.

Gerade die Zeit zwischen 1924 und 1932 kann als eine sehr experimentelle Zeit im Œuvre Traugott Müllers gesehen werden. Seine Abkehr von der Guckkastenbühne und die von ihm propagierte „Abschaffung des Bühnenbildes“ mit der Überwindung der Dekoration waren in der Theater/Bühnenbild-Geschichte richtungsweisend. Er experimentierte bei der Bühnenausstattung mit technischen Neuerungen oder spektakulären Details wie einem lebendigen Esel oder einem Auto (z.B. bei „Konjunktur“ 1928), baute Modelle von Kriegsschiffen und Geschützen.

Simultanbühnen, Filmprojektionen und Anklänge an Technik oder die Moderne finden sich bei seinen Bühnenbildentwürfen in der Zeit des Nationalsozialismus kaum noch, vielleicht in der Andeutung von Telefon- oder Telegrafenmasten und einer Industrielandschaft (Vgl. hierzu die Entwürfe zu „Deutsche Passion 1933“, 1935).

In seinen Bühnenkonzepten und realisierten Bühnenbildern greift er oft bestimmte Elemente wieder auf, wie rot-weiß gestreifte Markisen, Liegen, Gitter, Laubengang-Gitter und Schiffe. Beispielhaft zu vergleichen hier der Entwurf zu „Gustav III“ (1927) mit dem Laubengang-Gitter und dann viele Jahre später wiederkehrend bei „Torquato Tasso“ (1942). Ähnliches zeigt sich bei seiner frühen Entwürfen des Schiffes in seiner Arbeit zu „Der Sturm“ und 1934 im Hintergrund bei der „Komödie der Irrungen“.

Immer wieder findet man künstlerische Überschneidungen namhafter Künstler dieser Zeit im Kontext Traugott Müllers, insbesondere der Dada-Bewegung und ihrem Umfeld, wie George Grosz, Richard Huelsenbeck oder Sasha Stone . Dazu weitere Fotografen, die Traugott Müllers realisierte Bühnenbilder dokumentierten, wie Umbo, John Graudenz, Dr. Hans Böhm und Josef Schmidt, und die die Fotografie (Böhm insbesondere die Theaterfotografie) Berlins dieser Zeit maßgeblich prägten. Ein Teilnachlass Josef Schmidts befindet sich ebenfalls in den Theaterhistorischen Sammlungen.

Noch unmittelbar nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten arbeitete Traugott Müller mit Moritz Seeler zusammen. Inszeniert wurde das Stück des Dada-Mitbegründers Richard Huelsenbeck „Warum lacht Frau Balsam?“ am Deutschen Künstlertheater, Berlin (Premiere 16.03.1933). Seeler floh danach nach Prag und Wien, kehrte allerdings nach einigen Jahren nach Deutschland zurück und wurde 1942 im Ghetto von Riga ermordet.

Ein halbes Jahr später folgte die erste Zusammenarbeit Müllers mit Jürgen Fehling am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt mit „Mensch aus Erde gemacht“ von Friedrich Griese. Es ist anzunehmen, dass Fehling Traugott Müller noch aus seiner Zeit unter Leopold Jessner (ab 1922) kannte. Der in den Sammlungen erhaltene Bühnenbildentwurf zeigt schon deutlich Traugott Müllers Abkehr vom experimentellen Raum und den Wegfall der Simultanbühne – der Bühnenraum wird voll genutzt und ist klassisch aufgebaut. Traugott Müllers vormalige Abkehr von der Guckkastenbühne wird mit dem antimodernen Stil des „Dritten Reichs“ hinfällig. Auch stilistisch und technisch ist dieser Entwurf schon richtungsweisend für die Arbeiten Müllers in den folgenden Jahren. Braun und Ockertöne dominieren, Müller experimentierte auch nicht mehr wie in den vorangegangenen Jahren mit der Technik in seinen Entwürfen, sondern beschränkte sich auf Aquarelle, bzw. aquarellierte Bleistiftzeichnungen.

Die Entwürfe zu „Die Braut von Messina“, 1933 unter der Regie von Lothar Müthel im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt aufgeführt, zeigen Traugott Müllers Versuch, die klassische Guckkastenbühne in einen monumentalen Raum umzuwandeln. Durch einen asymmetrischen Aufbau des Bühnenbildes erhielt das Publikum, je nachdem von welchem Blickwinkel man auf die Bühne sah, einen anderen Einblick auf das Bühnenbild. Der Zuschauer blickt in die riesige, das Bühnenbild beherrschende Manege eines Amphitheaters. Und die Farbigkeit der Bilder „[...] beschränkt sich auf Himmel, Meer und die Heraldik.“ wie Müller selbst in einem Zeitungsbeitrag formulierte, wie in den erhaltenen Bühnenbildentwürfen gut nach zu vollziehen ist. Es zeigen sich dabei bemerkenswerte Parallelen zur in dieser Zeit von der NS-Kulturpolitik propagierten Form des "Thingspiels", die offenbar auch Traugott Müller mit Interesse begleitete, wie insbesondere seine Mitwirkung bei der Produktion „Der Weg ins Reich“ zeigt, ein Thingspiel von Kurt Heynicke, das Lothar Müthel 1935 auf dem Heiligenberg in Heidelberg inszenierte.

Traugott Müllers Bühnenbilder aus der Zeit des Nationalsozialismus stehen im starken Kontrast zu seinen bisherigen Bühnenbildern. Viele sind von einer fast schwülstig wirkenden Ästhetik durchdrungen, mit Dekorationen im fast „heimatlichen“ Stil, in denen die Schlichtheit der Bühnenarchitektur und -Gestaltung der frühen Jahre vollkommen abhandengekommen ist. Sie unterscheiden sich stilistisch stark von denen der Weimarer Republik und lassen die vorherigen expressionistischen und konstruktivistischen Züge nicht mehr erkennen. Anklänge an seine vorherigen Arbeiten findet man in den immer wieder kehrenden Holzwegen und Brücken (z.B. „Propheten“, „Die Nibelungen“), die den Bühnenraum gliedern und als Spielfläche dienten. Andererseits waren die Bühnenbilder für die Inszenierungen unter Jürgen Fehling und Lothar Müthel von einer monumentalen Rauminszenierung beherrscht. Hier schafft Müller aus der Guckkastenbühne gewaltige Räume, die immer wieder durch Säulen oder Bäume gegliedert wurden wie z.B. Iphigenies Hain „Iphigenie auf Tauris“ 1943.

Die Kostümentwürfe führt er in der Zeit des Nationalsozialismus vor allem auf Transparentpapier aus, die er auf einem Abreißblock zeichnet. Meist Bleistiftzeichnungen, die er vermutlich auf festeren Karton gepaust hat um sie danach zu kolorieren. Hier fällt vor allem seine häufige Verwendung „klassischer“ Kostümmerkmale auf. Bei den Kostümentwürfen zu Shakespeares „Komödie der Irrungen“ (1934) dienten ihm Radierungen von Jaques Callot aus dem 17. Jahrhundert als Vorlage. Auch bei den Kostümentwürfen zu „Propheten“ (1933; im Bestand des Stadtmuseums Berlin) hat er sich, laut Johst, an Stichen von Altdorfer und Dürer orientiert (vgl. T.R. Müller, S. 80). Die zahlreichen im Bestand erhaltenen Kostümentwürfe zu „Gyges und sein Ring“ 1935 oder „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ 1936 zeigen ebenfalls eine Verwendung herkömmlicher Kostümelemente.

Aber auch die meisten Bühnenbilder sind klassisch ausgeführt, insbesondere für Inszenierungen im Kleinen Haus an der Nürnberger Straße (z.B. „Mirandolina“ 1936, Regie: Leibelt, „Emilia Galotti“ 1937, Regie: Gründgens, „Bunbury“ 1937, Regie: Paul Bildt) Hier schuf er Räume, die vor allem durch ihre reiche, dekorative Ausschmückung auffallen – Dekoration, die er ursprünglich einmal überwinden wollte.

Die Bühnenausstattung und Kostüme zu dem bereits genannten „Der Weg ins Reich“, 1935 unter Lothar Müthel, anlässlich der Heidelberger Reichsfestspiele aufgeführt, zeugen ebenfalls von dem schon erwähnten monumentalen Stil des "Dritten Reichs". Hier verwendet Müller Elemente der nationalsozialistischen Architektur und übernimmt diese in seine „neue“ Bühnenarchitektur mit hohen Stelen und einer schlichten Formensprache, die auch die Architektur des deutschen Nationalsozialismus prägte. Der Bühnenbildentwurf zeigt eine wuchtige Mauer mit Rundbogen-Durchgang und erinnert in diesem Detail verblüffend an einen Entwurf zu "Penthesilea" aus dem Jahr 1914. Davor stehen fünf Stelen, die in der Umsetzung ca. 10m hoch waren und vermutlich aus einem Lochgitter bestanden, so dass sie bei einsetzender Dunkelheit durch kleine Feuer im Inneren illuminiert wurden. Im realisierten Bühnenbild wurde der Rundbogen durch eine Mauer mit drei schlichten, eckigen Durchgängen mit Stilmerkmalen der nationalsozialistischen Architektur ersetzt.

Die Kostüme sind schlicht, die Protagonisten sollten u.a. teilweise Fackeln tragen. Auf dem Blatt mit dem Bühnenbildentwurf befinden sich auch Farbskalen zu den einzelnen Kostüm-Gruppen die auf eine Art Farbhierarchie innerhalb der Darsteller hinweisen.

Ab 1935 war Traugott Müller fest bei den Preußischen Staatstheatern Berlin angestellt, die sich zu dem Zeitpunkt aus dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, dem Kleinen Haus in der Nürnberger Straße und der Oper unter den Linden zusammensetzten. Gustaf Gründgens war seit 1934 Intendant der Schauspielbühnen.

Traugott Müllers erste Zusammenarbeit mit Gustaf Gründgens fand im Oktober 1935 bei dessen Inszenierung von „Himmel auf Erden“ statt. Es folgten zwölf weitere gemeinsame Produktionen unter Gründgens Regie sowie die Zusammenarbeit an den Filmen „Der Schritt vom Wege“ (1939), „Zwei Welten“ (1940) sowie „Friedemann Bach“ (1941), bei dem Müller unter der „Oberleitung" von Hauptdarsteller Gründgens selbst Regie führen durfte.

Gründgens war neben seiner Regietätigkeit auch als Starschauspieler seiner Häuser weiterhin aktiv und wirkte auch bei anderen Produktionen mit Bühnenbildern Müllers mit (z. B. bei „Richard II.", 1939 inszeniert von Jürgen Fehling). Seine Bühnenbildentwürfe für Produktionen von Gustaf Gründgens sind oftmals von einiger Opulenz, aber auch einer Ausstattung im klassischen Sinne geprägt.

Hervorzuheben sind die im Bestand enthaltenen Entwürfe zu „Die Zauberflöte“ und „Die lustigen Weiber von Windsor“, die mit einer Farbigkeit und Reichhaltigkeit den Zuschauer in ihren Bann gezogen haben mögen. Die Fotografien zu „Die Zauberflöte“ (1938) dokumentieren deutlich die von Traugott Müller geplante reiche Flora und verträumte Aura des Stücks. Das Reich Sarastros verlegt er in einen üppigen Dschungel. Der Bühnenbildentwurf zur „Königin der Nacht“ zeigt die Königin vor einem blauen Hintergrund mit silbernen Sternen, in Anlehnung an Schinkels Bühnenbild mit Sternenhalle, das 1816 am selben Ort zu sehen war.

Zu den zehn Inszenierungen unter der Regie von Richard Weichert (vor allem an der Volksbühne Berlin) befinden sich nur drei Bühnenbildentwürfe zu „Die Millionärin“ (1936) im Berliner Nachlass. Die in Grüntönen gehaltenen, aquarellierten Bleistiftzeichnungen verdeutlichen aber Traugott Müllers „klassischen“ Stil der dreißiger Jahre.

Die Bühnenbilder für die Inszenierungen von Jürgen Fehling zeigen dagegen Klarheit, Leere und Raum, den Traugott Müller zu schaffen vermochte. Auffallend oft fällt auch in den Kritiken aus dieser Zeit das Wort „riesig“. Mit Tüchern und Stoffbahnen erzielte er immer wieder eine atmosphärische Wirkung. Bei der Inszenierung von „Die Tragödie von König Richard III.“ 1937 im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt wird die räumliche Wirkung durch mit Stoff verkleidete Seitenwände und Wolken aus Stoffbahnen am Plafond noch gesteigert. Hier wurde die Tiefe des Raums noch durch die Mitnutzung der Hinterbühne und eines rückseitigen Brückentrakts verstärkt, der 1935 als Verbindung zum Magazingebäude über die Charlottenstraße gebaut worden war.

Spektakulär muss auch das Bühnenbild zu Moretos „Donna Diana“ (1935) gewesen sein. Ist im Bestand leider nur ein Entwurf für einen Baum vorhanden, so beschreiben die Kritiken eine „[…] verblüffende Dekoration […]. Sie bestand in nichts anderem als in Tausenden von weißen Bällen, die auf riesige herunterhängende Schnüre gezogen waren. Ein Wald wogender Schneebälle um die freigelassene und Raum für alle schauspielerischen Erfindungen hergebende Bühnenmitte.“ (n.n. in „Der Montag“) Dazu werden die farbigen und teilweise mit Glöckchen und Pompons verzierten Kostüme Müllers einen Kontrast gebildet haben.

Aus dem Jahr 1941 sind Bühnenbildentwürfe zu drei Produktionen erhalten, die im Werk Müllers eine herausragende Rolle einnehmen und von einem Höhepunkt seines Schaffens zeugen. Shakespeares „Julius Caesar“, Premiere 24.04.1941, Regie: Jürgen Fehling, Schillers „Turandot“, Premiere am 20.09.1941, Regie: Karlheinz Stroux und, bereits oben genannt, „Die lustigen Weiber von Windsor“, Premiere am 30.12.1941, Regie Gustaf Gründgens.

Im Bestand des Instituts für Theaterwissenschaft befinden sich zwei sehr ähnlich Entwürfe zu einem Bühnenbild zu „Julius Caesar“ ([II] & [III]). Die beiden Aquarelle zeigen einen Tempel, neben dem Mark Anton mit erhobenen Händen steht und zu dessen Füßen eine Menschenansammlung zu ihm herauf blickt. Das Bild wird durch ein rotes Tuch in der Bildmitte, unter dem der ermordete Julius Cäsar liegt, dominiert. In den Sammlungen des Stadtmuseums Berlin befindet sich ein weiteres, drittes, ganz ähnliches Bild. Paul Fechter (Deutsche Allgemeine Zeitung), beschreibt das Bühnenbild zu Cäsars Gemach als „kahl, hell und völlig leer“. Die Bühnenbildentwürfe und realisierten Bühnenbilder reihen sich in die schlichte Leere und Monumentalität der Müller-Fehling-Produktionen ein.

Die Entwürfe zu „Turandot“ sind detailreiche Zeichnungen, auf denen der Versuch für eine typisch chinesische Farb- und Formensprache deutlich wird. Der Entwurf „Turandot [II]“ ist neben einem Bühnenbildentwurf auch ein Szenen- und Kostümentwurf. Der Blick fällt durch ein riesiges, weit geöffnetes Tor (vgl. den Entwurf mit geschlossenem Tor, Objekt IfT_TM_348_G) in einen Innenhof. Die großen Beschläge des hölzernen Tores sind mit Goldbronze gemalt und bilden einen eleganten Kontrast zur purpurfarbenen Rückseite der Hinterbühne. Der erhaltene Kostümentwurf, bezeichnet „Zelima III und Sklavinnen II“, ist auf für Müller untypischen rosafarbenen Velin ausgeführt, das aber die Zartheit und Leichtigkeit des Kostüms in Anlehnung an historische chinesische Roben mit Kopfschmuck zum Ausdruck bringt.

Müllers letztes Bühnenbild entstand für „Othello“, die Premiere fand am 26.02.1944 im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt unter Regie von Karlheinz Stroux statt. Wenige Tage danach verstarb er völlig überraschend zu Hause in Kleinmachnow.

Weitere Teile aus Traugott Müllers Nachlass befinden sich in den Beständen des Stadtmuseums Berlin und in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität zu Köln, Schloss Wahn.